長城網·冀云客戶端記者 李麗鈞 師語彤 喬婭

早春三月,生機無限。京津冀三地大氣污染防治同時傳出好消息,剛剛過去的2021年——?京津冀PM2.5平均濃度攜手步入“30后”階段,這是一組彰顯協同治污的數據。近年來,京津冀三地攜起手來,一張“生態藍圖”共繪京津冀生態協同發展,“常態藍”成為市民生活的背景,“生態綠”成為亮麗的底色。

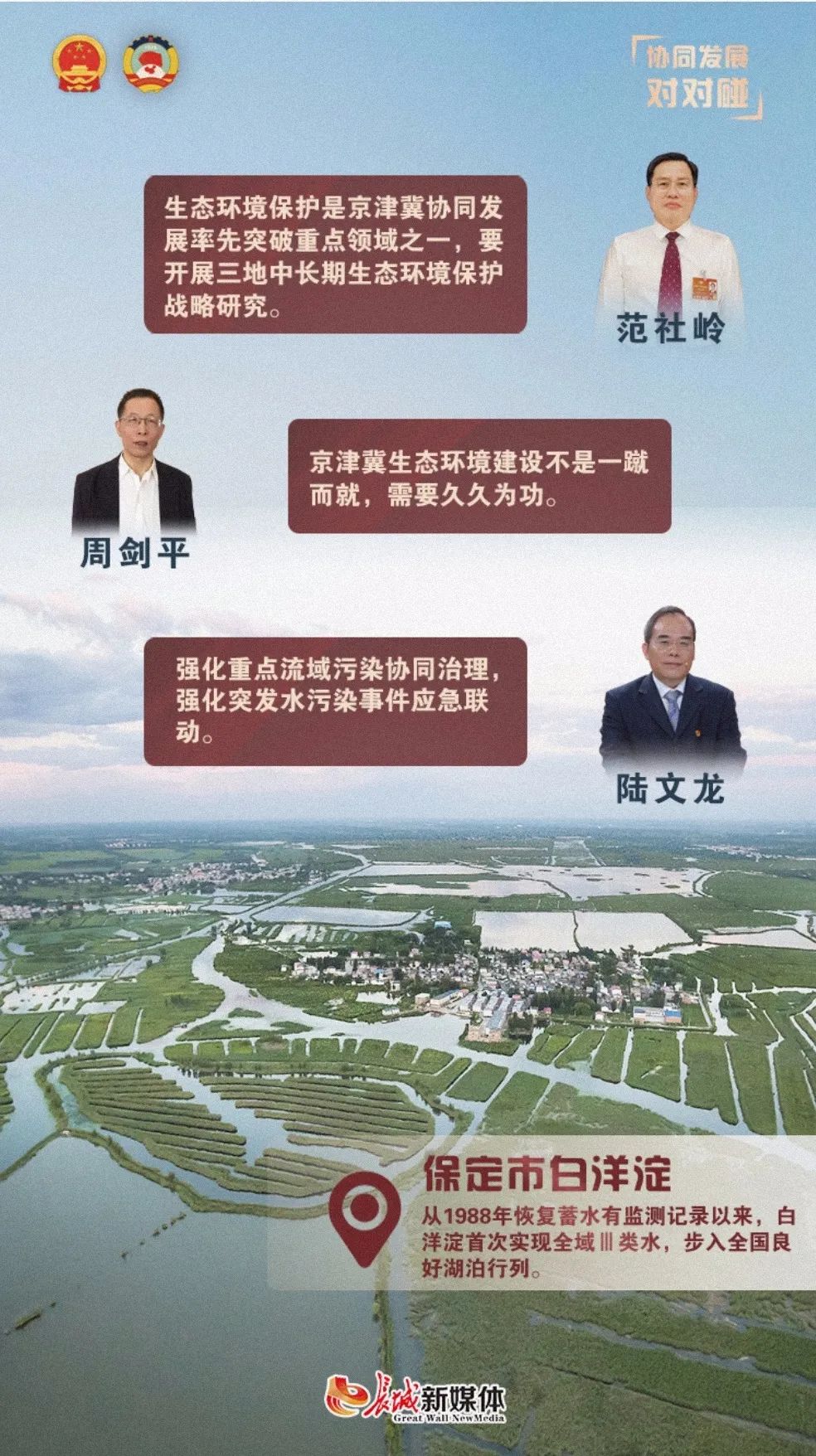

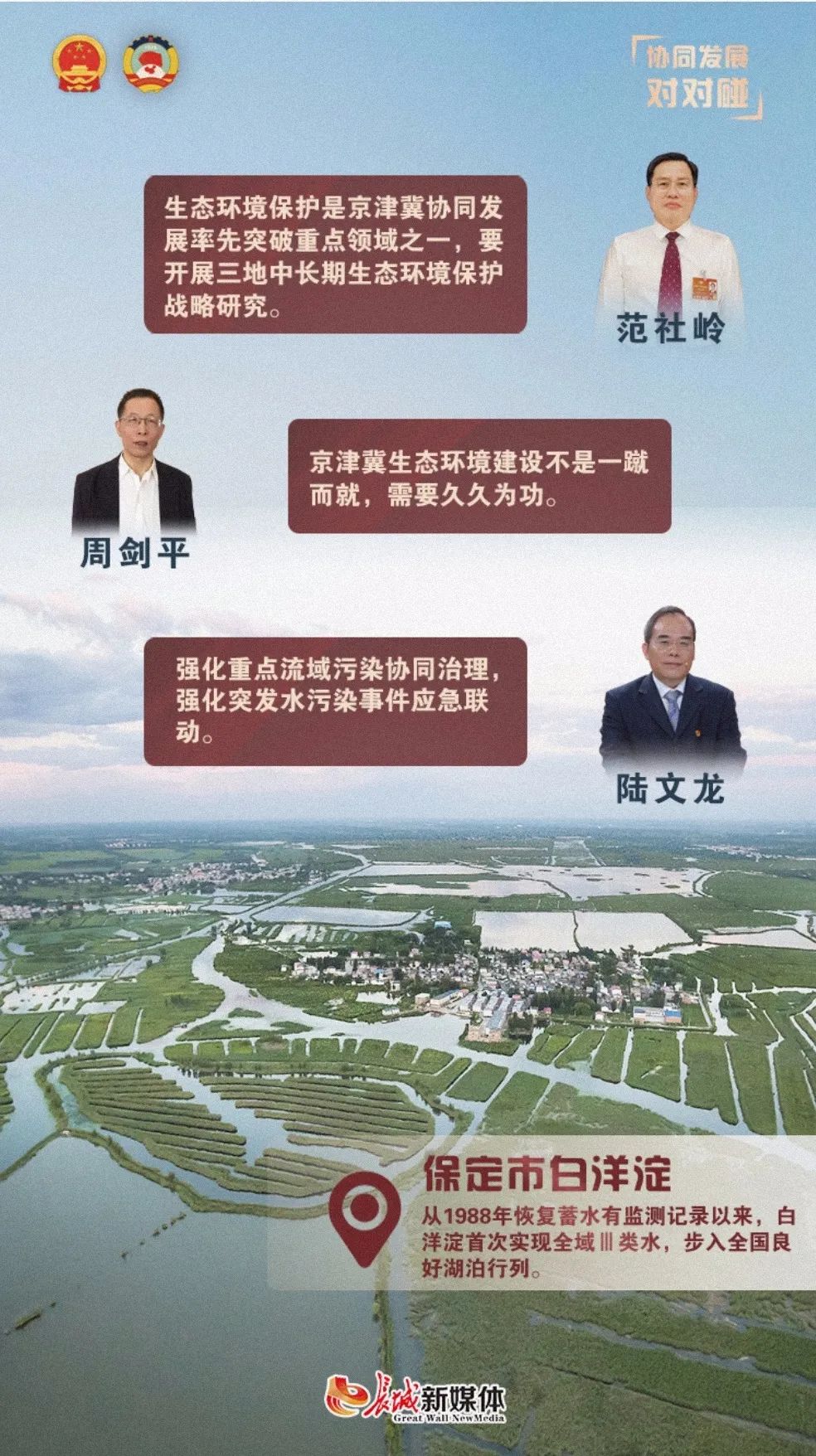

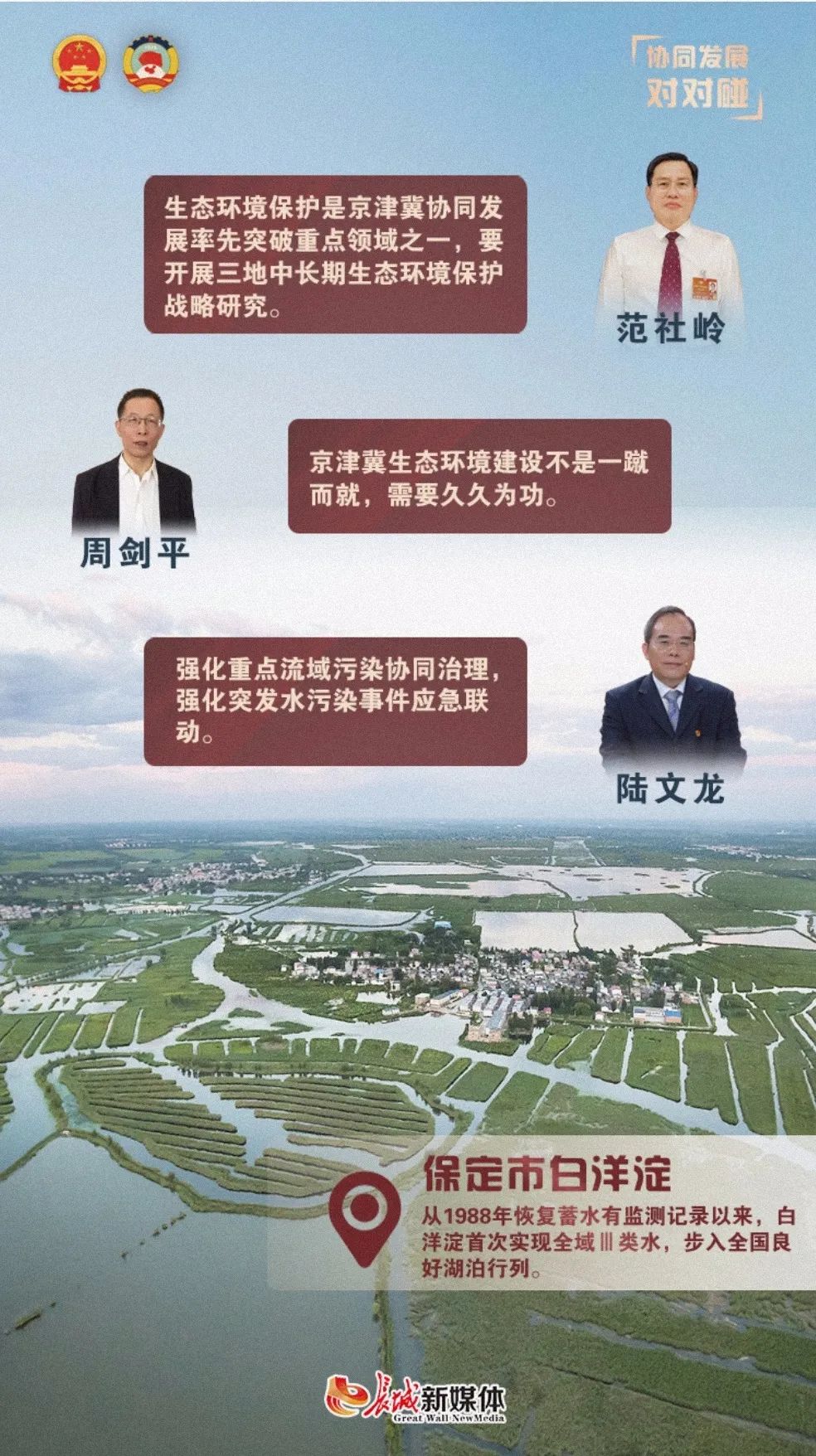

夏日白洋淀長廊棧道。長城網·冀云客戶端記者 李澤凱 攝2013年起,公益人士鄒毅每天給北京天空拍照片。他用圖片記錄的,是北京空氣質量的持續改善。?在河北,同為攝影愛好者的王汝春從2014年開始每天給天空拍照。“污染嚴重時,別說遠處,對面的樓都看不清。現在,照片里的灰蒙蒙越來越少,藍色越來越顯眼。”王汝春說,自己早已將文件夾改名為“追蹤藍天”。?同一片藍天下,生態協同已然融為一體。近年來,京津冀聯防聯控大氣污染的機制、行動越來越多。?河北省與生態環境部、北京市、天津市形成了一套空氣質量預報會商機制。?2013年10月,京津冀及周邊地區大氣污染防治協作小組成立;?2020年5月1日起京津冀三地同步實施《機動車和非道路移動機械排放污染防治條例》……2013年以來,北京市實施清潔空氣行動計劃,空氣質量改善成效顯著。圖為故宮的藍天。長城網·冀云客戶端記者 李麗鈞 攝“藍天白云成為常態,霧霾已成為歷史。”全國政協委員、北京農學院院長周劍平談起京津冀空氣質量的改變自豪地說道。?周劍平說:“在冬奧會舉辦期間,各國運動員除了盛贊賽事的精彩外,就是對北京、張家口的藍天白云點贊。這些成績的取得都是京津冀生態環境協同治理的結果。”?為解決“心肺之患”。近年來,北京市深化“一微克”行動,頒布實施了幾十項地方標準,通過壓減燃煤、治理機動車污染、治理企業污染、整治揚塵等舉措,藍天保衛戰取得明顯成效。?天津依托“雙城雙港”整體布局,在企業搬遷調整過程中同步實現產業轉型升級,發展人工智能、生物醫藥、新能源新材料等新興產業,加快鋼鐵產業結構優化調整。?河北壓減全省鋼鐵、煤炭、水泥、平板玻璃和焦化等過剩產能,對城市主城區企業實施“退城搬遷”,提高標準實施工業污染治理,推進保定、廊坊、張家口和秦皇島的鋼鐵產能退出。3月5日,清澈的拒馬河蜿蜒流淌。一水之隔,是北京張坊,湛藍的天如同洗過一樣。?2021年9月27日,永定河實現了865公里河道首次全線通水入海。?新年伊始,白洋淀首次實現全域Ⅲ類水,步入全國良好湖泊行列。?京津冀協同發展戰略的實施,為三地實現上下游溯源治污、源頭護水帶來重大機遇。藍天白云、林綠湖清,塞罕壩風景美如畫。河北省林草局供圖引灤入津工程,是將河北省境內的灤河水跨流域引入天津市的城市供水工程,潘大水庫是天津市的重要水源地。由于網箱養魚快速發展,長期投餌和飼養,使水庫水質受到嚴重影響。?天津市生態環境局黨組成員、副局長陸文龍說,為了協調共保飲用水安全,天津和河北連續簽訂實施兩輪《引灤入津上下游橫向生態補償協議》,解決了長期想解決而沒有解決的潘家口、大黑汀水庫網箱養魚問題。打破行政區劃壁壘,京冀兩地也在同治水污染。2018年11月,河北省與北京市共同簽署了《密云水庫上游潮白河流域水源涵養區橫向生態保護補償協議》。全國政協委員、河北省政協副秘書長、民建河北省委專職副主委范社嶺認為,生態環境保護是京津冀協同發展率先突破重點領域之一,要開展三地中長期生態環境保護戰略研究,立足區域生態環境長遠發展,推進區域規劃有機銜接、標準逐步統一,加快完善區域協同治理政策。?陸文龍說,今后京津冀要進一步強化突發水污染事件應急聯動,提升應對突發水環境事件協同指揮、聯合行動、應急處置的能力。“用張北的風點亮北京的燈”,在世界首創500千伏張北柔性直流電網工程現場,詩意的口號格外醒目。該工程讓北京冬奧會成為歷史上首屆100%使用綠色清潔電能的奧運會。?壩上一場風,從春吹到冬。作為生態脆弱地區,壩上是風沙進入北京的最后一道屏障。近年來,乘著京津冀協同發展的東風,京津冀及周邊地區以綠色發展為引領,統籌山水林田湖草沙一體化保護和修復。?穿行在雄安新區三縣,映入眼簾的是一排排生長茂盛的苗木,這就是雄安新區正在實施的“千年秀林”工程。“千年秀林”正是京津冀持續推進植樹造林、修復生態、綠色發展的最新縮影。三地結合自身實際精準發力,共同構建生態環保示范區,讓綠意更加濃郁。空氣質量改善是為了改善人民福祉,藍天也不是京津冀的唯一亮色,“十四五”時期,京津冀正大步向雙碳目標邁進。?周劍平說,京津冀生態環境建設不是一蹴而就,需要久久為功。目前京津冀環境治理到了從量變到質變的關鍵時期,這些年森林覆蓋率不斷在增加,放眼望去綠色越來越多。雖然森林的量上來了,但是在質上還需要進一步提升。?“今后要在森林資源的碳匯能力上多做文章,向科技、創新、技術各個方面發力。要把減污降碳作為整個環境治理、生態文明建設的一個重要目標,把雙碳目標作為京津冀協同發展的后續目標。”周劍平建議。